睚眦必报与锱铢必较

睚眦必报与锱铢必较

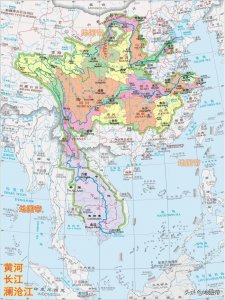

《战国成语与先秦文化》插图

成语“睚眦必报”形容一个人气量狭小,连极小的怨恨也要报复。

这个成语最早出现在西汉史学家司马迁所著的《史记·范雎蔡泽列传》中,原文描述的是一种即使是瞪眼这样的小怨也要报复的态度。具体来说,这个成语有以下几层含义:

字面意义:睚眦指的是瞪眼怒视,报则是指报复。字面上理解就是即使是因为瞪了一眼这样的小事也要进行报复。

比喻意义:这个成语用来比喻那些心胸狭窄的人,他们不能容忍任何对自己不利的小事,即使是非常微小的冒犯或冲突,也要坚持报复到底。

使用场景:在句子中,这个成语通常用作谓语或定语,用来形容某人的行为或性格特点。

总之,通过这个成语,我们可以了解到在古代文化中,宽宏大量被视为美德,而小心眼和斤斤计较则是被批评的。在现代社会,这个成语提醒我们在处理人际关系时要有宽容的心态,不要因为一些小事而损害了与人的关系。

成语“锱铢必较”形容一个人非常小气,对极小的事物也要斤斤计较。

这个成语的字面意思是对一分一厘的钱或者极小的事情都要计较,通常用来描述人在金钱或者利益上过于计较细微之处,表现出极端的吝啬或过分注重细节。意味着对哪怕是极小的利益或差异也非常在意,不肯放过,一定要计较清楚。它常用来形容一个人在处事上过于小气、吝啬,对小事也斤斤计较,不放过任何一点细微的得失。

它由两个部分组成:锱(zī)和铢(zhū),都是古代计量重量的单位,其中锱是一两的六十分之一,铢是一两的二十四分之一,因此“锱铢”在这里代表着极小的分量。这个成语强调了即使是最小的差异也要斤斤计较的态度。

在结构上,它是一个主谓式结构的成语,通常用来描述人在金钱或者利益方面的态度和行为。例如,在商业交易中,如果一方对于每一笔支出都要求精确到最小的单位,就可以说这个人“锱铢必较”。

在日常生活或文学作品中,提到某人“锱铢必较”,通常暗示这个人对于金钱或得失看得特别重,可能在某些情况下会因为过分计较小利而损害人际关系或错失更大的机会。同时,这个成语需要注意的是,在一些情况下,“锱铢必较”也可以表示一个人在工作或学习中非常认真,对细节十分关注,追求精确和完美。但这种用法相对较少。

它的近义词包括“分金掰两”“睚眦必报”“一毛不拔”“斤斤计较”和“爱财如命”等,这些成语都描绘了类似的吝啬或过分计较的行为特征。

总的来说,“锱铢必较”强调的是对微小事物的过度在意和计较。在使用时,需要注意上下文语境以及所要表达的具体含义,确保传达的信息准确无误。

通过这个成语,我们可以了解到在传统文化中,人们提倡宽宏大量,而对于过于计较小事的人持批评态度。在现代社会,这个成语提醒我们在处理金钱和人际关系时要有适度的宽容,避免因为过度计较小事而影响到大局或损害与人的关系。

睚眦必报和锱铢必较这两个成语都形容人小心眼,但它们的侧重点有所不同。具体分析如下:

相同点:

两者都描绘了一个人过于计较细微之处的性格特点,无论是对待恩怨还是金钱,这两个成语都暗示了一种气量狭小、不能宽容大度的心态。

不同点:

1. 针对方面:睚眦必报主要指的是在人际关系中,对于别人对自己不利的微小行为都要进行报复,反映出一种记仇和以牙还牙的心理。而锱铢必较则侧重于指在金钱或者物质利益方面的小气和斤斤计较,即使是极小的利益也不愿意放弃。

2. 语出之源:睚眦必报出自《范雎蔡泽列传》,原文描述的是即使像瞪眼睛这样的小怨也要报复的态度。锱铢必较则来源于《荀子·富国》,用以比喻那些非常小气,连很少的钱也一定要计较的人。

总的来说,这两个成语都是贬义词,用于批评那些过于计较小事的人。虽然它们有相似之处,但在具体的应用情境上有所区分,睚眦必报更多用于形容人际的小怨小忿,而锱铢必较则偏重于经济利益上的吝啬。

-

- 行业唯一Testin云测入选中科院互联网周刊2024“AI测试年度品牌”

-

2025-07-08 13:15:40

-

- OPPO四大总部基地曝光!全球野心初现,手机行业迎来新的争霸战?

-

2025-07-08 13:13:25

-

- 了解信息名校——南京外国语学校

-

2025-07-08 13:11:11

-

- 国话复排军旅大戏《兵者·国之大事》直面积习再唱强军赞歌

-

2025-07-08 13:08:56

-

- "二胎政策"全面开放,这中间的利与弊你都知道哪些?

-

2025-07-08 13:06:41

-

- 社保全国联网!2025年起这4类人面临补缴,有人要掏10万血汗钱

-

2025-07-08 01:22:16

-

- 北京各区房价排名,你所在的区房价怎么样呢

-

2025-07-08 01:20:01

-

- 康熙大帝:清朝最伟大的皇帝与他的传奇一生

-

2025-07-08 01:17:46

-

- 正手和反手引体向上有什么区别?练之前要搞懂哪些事?

-

2025-07-08 01:15:32

-

- 合卺酒,红酥手,执子与共誓言久,浅谈交杯酒的由来

-

2025-07-08 01:13:17

-

- “阝”和“卩”怎么区别?

-

2025-07-08 01:11:02

-

- 释延觉:自称是少林第一护法,大力金刚腿横扫武林,少林却不认识

-

2025-07-08 01:08:47

-

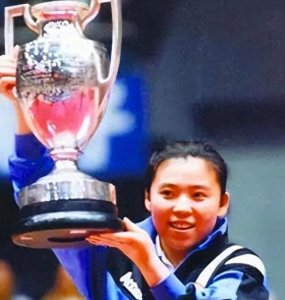

- 身高只有1.3米 “乒乓球女王”邓亚萍

-

2025-07-08 01:06:32

-

- 欧阳旭:以奋斗为笔,书写事业与家庭华章

-

2025-07-08 01:04:17

-

- 霍家女掌门陈琪琪:苦熬10年嫁进霍家,做郭晶晶背后的“婆婆”

-

2025-07-08 01:02:03

-

- 甲贺忍法帖的画家濑川雅树,分享一些我自己收藏的漫画

-

2025-07-06 00:07:45

-

- “玉不过手,金不离目,手不指鱼”,到底是啥意思,有什么道理?

-

2025-07-06 00:05:30

-

- 犯规了?!罗切特的新转身技术并不被FINA承认

-

2025-07-06 00:03:14

-

- 外交部确认,中国元首缺席G20峰会,拜登表示失望,印外长也表态

-

2025-07-06 00:00:58

-

- 演员迟志强最新照曝光,曾是影坛新秀,成名于《小字辈》《潜影》

-

2025-07-05 23:58:42

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国 鸵鸟皮的优点与缺点

鸵鸟皮的优点与缺点