远在北极地区的因纽特人,为何是黄皮肤的蒙古人种

远在北极地区的因纽特人,为何是黄皮肤的蒙古人种

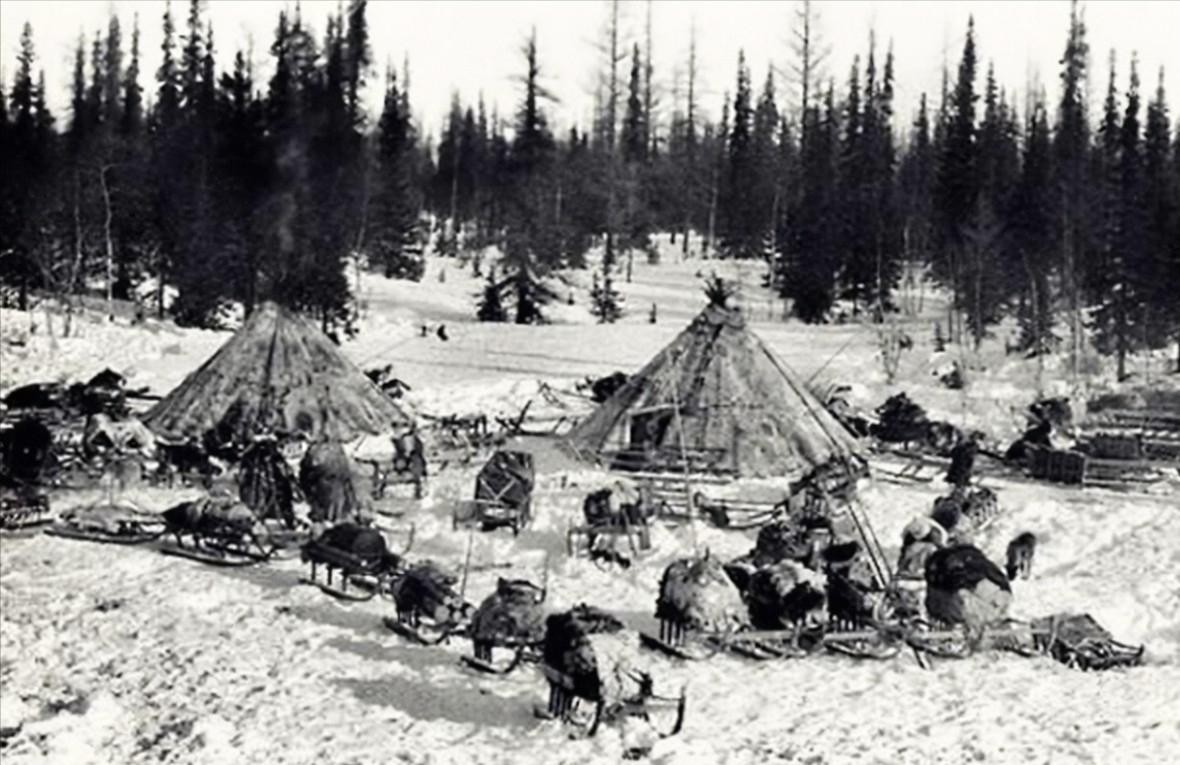

常年零下50℃左右的北极圈附近,生活着一群特别又神秘的人——因纽特人,也被称为爱斯基摩人。

因纽特人在北极已经繁衍生息了一万年,他们不仅要在冰屋内睡觉,还要在冰天雪地中去狩猎。

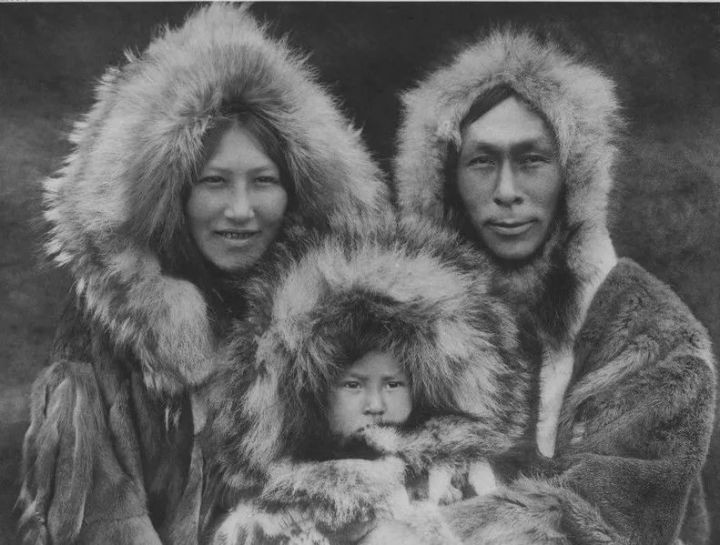

然而,令人好奇的是,远在北极的因纽特人不是白种人,而是黄种人,

这不禁令人好奇!

神秘的因纽特人

估计很多人都想不到,流传程度最广的“爱斯基摩人(Eskimo)”竟然是一句黑称!

时间回到几千年前,中国的殷商时代,人类最后的一支迁徙大军从亚洲出发,跨过白令海峡向美洲腹地出发。

在古老的冰河时期,白令海的水面降低,白令海峡成为一个白令海路桥,面对本土的灾害,不得已向美洲迁移。

面对长达数月的黑夜,抵御零下几十摄氏度的严寒和暴风雪,行进在漂移不定的浮冰之上。

他们轻装上阵,带着必备的生存物资和武器,沿着前人的遗迹一步步地前进着。

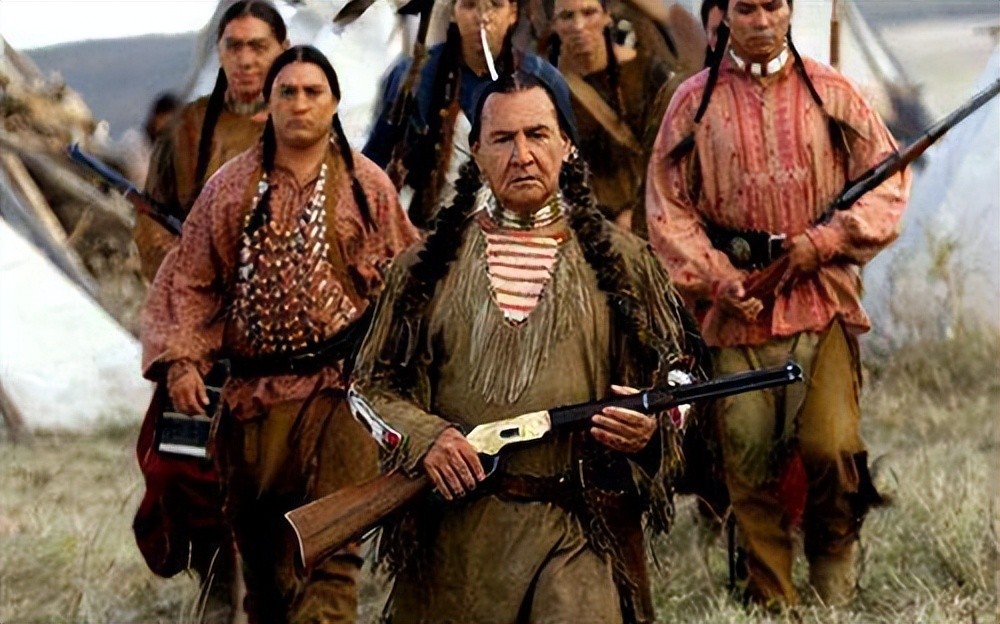

然而当他们到达北美大陆时,遇见了印第安人,两者之间发生剧烈的冲突。

好战的印第安人部落对爱斯基摩人进行了不少的掠夺和报复性活动,双方一直带着偏见和冲突生活着。

面对美洲印第安人的围追堵截和残忍杀戮,因纽特人且战且退,最终退到北极圈内。

当时,正是寒冬,最冷的时候,印第安人对这种天气非常不喜欢,再加上感觉因纽特人在这种温度中会被冻死,就停止了追杀。

等因纽特人躲避了印第安人的追杀后,才发现,这里是一望无际的冰原。

环境十分恶劣,没有植物,没有森林,并且难以生火。

然而,顽强的因纽特人并没有放弃,他们依靠传统的狩猎方式,在北极圈内外生存了下来。

至于为什么会被人们叫做爱斯基摩人,这和印第安人有关。

在印第安人眼中,爱斯基摩人茹毛饮血,日食生肉的生活习惯非常野蛮,于是就把他们喊作——爱斯基摩人(意为吃生肉的人)。

然而这个名字被他们的强烈抵制,他们十分厌恶别人这样子喊。

他们更愿意称自己为“因纽特(Inuit)”或“因纽皮特(Inupiat)”人,在爱斯基摩语中意为“真正的人”“土地上的主人”。

北极圈的黄种人

从人类学划分来说,因纽特人属于蒙古人种,不过他们的长相和现在的蒙古人种差别较大。

有专家学者认为因纽特人可能就是所谓的老亚洲人。

只不过现在老亚洲人并不多见,比如日本北海道原住民阿伊努人,俄罗斯楚科奇半岛的一些原住民,大概都属于老亚洲人。

有人猜测,因纽特人的祖先来自亚洲,当时他们的祖先遇见了不可抵挡的自然灾害,整个部落想要迁移。

但在部落内部讨论中,两种不同的意见产生了。有的人认为应该向南,那边有很多不同部落;有的人认为应该向北,避免战争和冲突。

在这种情况下,他们分成两部分,在不同首领的带领下,沿着规划好的路线前进。

一开始,他们还没有走得太远,只是在东北亚地区生活了下来。

但随着匈奴、鲜卑等来自高加索地区的外来人种的压迫下,原来生活在东北亚地区的因纽特人被迫迁徙。

他们继续向北进发,想要到达白令海峡,沿着前人迁移的路线,,进入另一片大陆。

其实,他们已经进入到了美洲,并在美洲生存了下来,如今阿拉斯加地区的因纽特人就是证明。

只是,他们来得太晚了,印第安人已经占据了这里。

他们讨厌外来的因纽特人,两者之间冲突不断。

最终,人数不占优势的因纽特人被一路赶到北极圈内,四散奔跑,有的人留在阿拉斯加,有的人去了格林兰岛,有的人退回了西伯利亚。

纪录片《北方的纳努克》

这是一部展现因纽特人生活的影片,是由美国纪录片之父罗伯特·弗拉哈迪拍摄完成的。

为了捕捉因纽特人最原始、最真实的生活状态,美国的团队不远万里来到加拿大魁北克省北极圈内哈德逊湾的伊努朱亚克附近。

记录因纽特人首领纳努克一家人从1920年8月到1921年8月期间的日常生活。

从修建冰屋到捕捉海象,再到狩猎、部落交易等,真实还原了因纽特人原始居民的生活方式。

《北方的纳努克》传到美国后,在美国大获关注,产生轰动性的效果。

他们用高高在上的姿态去贬低其它文明,对他们而言,这种原始的生活方式,让他们感到十分的新奇。

然而,为了拍摄纪录片,纳努克一家人最终死在了冰原上,他们错过了最佳获取食物的时期。

结尾

随着气温升高,格陵兰岛赖以生存的海冰融化,因纽特人传统狩猎技能都面临失传。

因纽特人中的长者已经不能再预测冰层变薄时的安全出行路线,传统的辨别道路的方法不管用了。

近几年来,古老的爱斯基摩犬也濒临灭绝,也许未来不久,这个古老的民族将融入到现代社会,搬离他们世代居住的地方。

-

- 拾荒废品塞满家!北京一八旬老人家中起火遇难

-

2025-09-07 22:13:37

-

- 深圳限行时间大揭秘!

-

2025-09-07 03:12:11

-

- 韩美林作品欣赏

-

2025-09-07 03:09:55

-

- 户外烧烤不知吃啥?烧烤10大最受欢迎的食材,吃货们的最爱!

-

2025-09-07 03:07:40

-

- 731罪证陈列馆内惊现日本太阳旗,是蹭流量还是有人故意为之?

-

2025-09-07 03:05:26

-

- 许多城市都有的“解放路”这一条究竟有什么不同

-

2025-09-07 03:03:11

-

- 虽然豆瓣高达8.8分,但观众未必喜欢《2001太空漫游》!

-

2025-09-07 03:00:56

-

- 咪蒙:梦想还未实现已经开始担心过气

-

2025-09-07 02:58:41

-

- 神仙不死吗?神仙真实存在吗?道教学者是怎么回答这个问题的?

-

2025-09-07 02:56:26

-

- 柯南为何升不上二年级?小新为何永远长不大?《海螺小姐》告诉你

-

2025-09-07 02:54:12

-

- 高考0分的“白卷英雄”:当年一时爽,余生悔断肠

-

2025-09-07 02:51:57

-

- 下一届冬季奥运会和夏季奥运会将在何时何地举行?

-

2025-09-04 18:38:25

-

- 拜仁传奇里贝里宣布退役 伤病困扰 无法完成承诺

-

2025-09-04 18:36:10

-

- 小女人为什么都喜欢大男人?

-

2025-09-04 18:33:55

-

- 内涵段子极具经典的段子,深度的内涵段子很火的句子

-

2025-09-04 18:31:41

-

- “抠门”才是通向财务自由的第一步?五个理由!

-

2025-09-04 18:29:26

-

- 美艳性感的韩彩英,号称"人间芭比"

-

2025-09-04 18:27:11

-

- 钟楚曦:娱乐圈的耀眼新星!

-

2025-09-04 18:24:57

-

- 张译主演的这3部电影,有望2023年内定档上映!必看!

-

2025-09-04 18:22:42

-

- 网红大胃王:狂吃不胖背后的故事和真相

-

2025-09-04 18:20:27

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

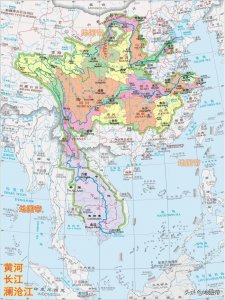

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国 鸵鸟皮的优点与缺点

鸵鸟皮的优点与缺点