翰林院 一一古代中国精英会集的地方

翰林院 一一古代中国精英会集的地方

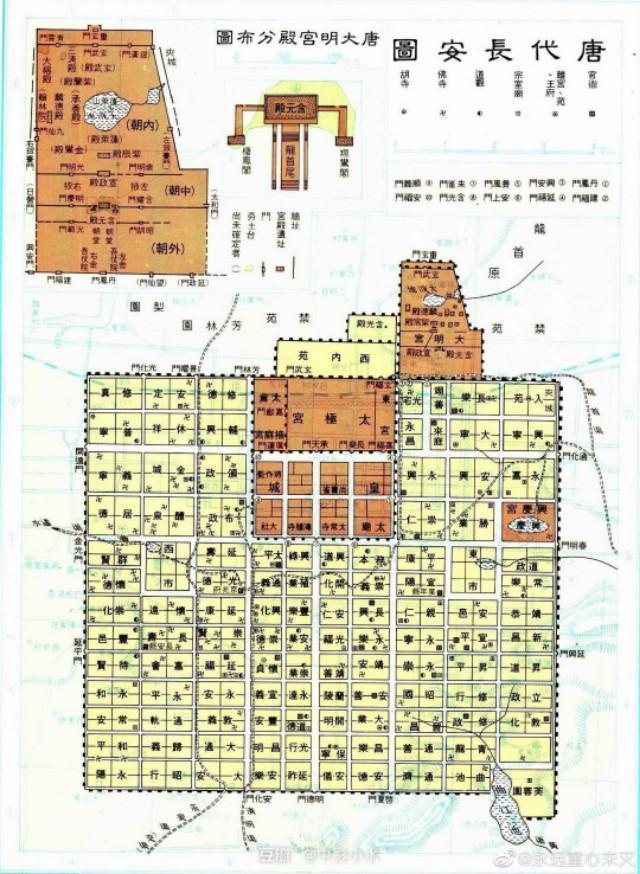

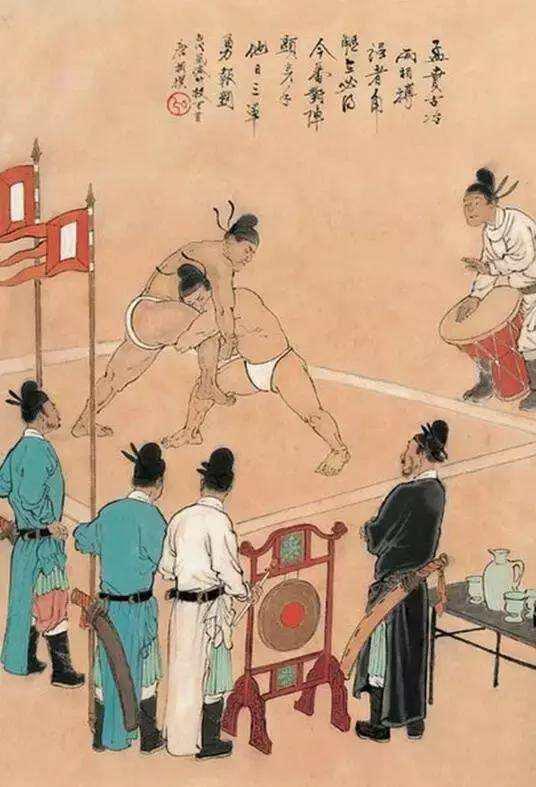

翰林,即文翰之林,意同文苑。翰林院实际上就是一个文人们学习交流的地方。《旧唐书.职官志》说,翰林院是合练、僧道、卜祝、术艺、书弈等各种技术人才聚积的地方。史书记载翰林院中有道士、占星师、弈棋者、方士、浮屠等各色人。当然名儒学士也在其中。这些人只是给皇帝草拟诏书,文学娱乐罢了。

唐玄宗初年开始设置翰林待诏,像张九龄、张说等都曾任职过,这些人执掌中外表疏批答,应和文章。这也就类似于汉武大帝时期为加强皇权削弱相权设立一个多用文学之士协助皇帝处理政务的内朝。此后外朝的三公权力日小,皇帝的内朝权力日大。翰林待诏、供奉的设置并使其参与国政,逐渐将处廷三省宰相之权侵夺了一部分。权力日盛。例如,唐代诏敕用黄、白麻纸写成。普通诏敕由中书门下省用黄麻纸写,称外命。而凡拜免将相,号令征伐皆因翰林院用白麻纸写就。

皇帝越来越重视翰林院的选用,待遇地位日益提高,甚至称为"内相"。唐德宗时翰林院学士陆贽说:学士私臣,玄宗初待诏内庭,止于诗文。军兴之际,促迫应务,权令学士代之"。朝廷政令此时几乎都出于翰林学士。

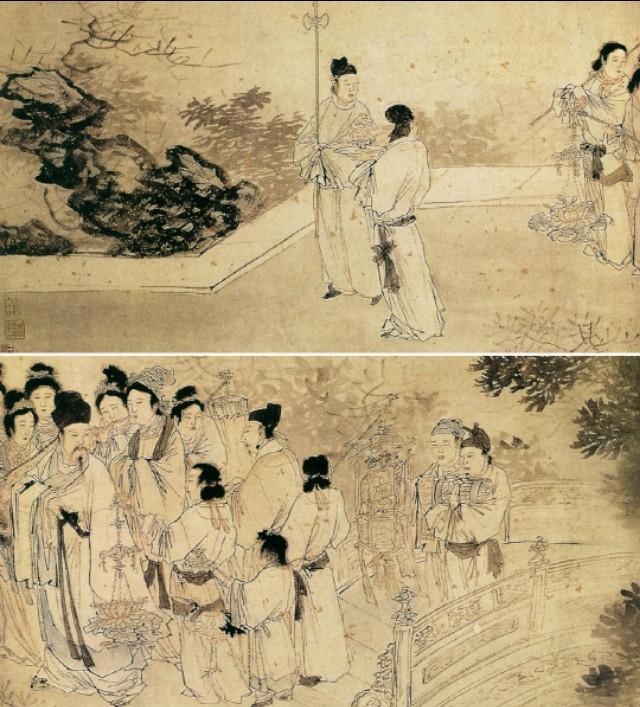

宋代翰林院学士也同唐代职能基本一样,制诰、侍从备顾问。并侍读、侍讲、说书等经筵官,这些职位属于政府中的美职。

宋代的馆阁之选是读书人最向往的。昭文馆、直史馆、集贤院、崇文院、直祕阁等。一般官职有缺必从馆职人员中补授。元丰以前馆职非名流不可得。故当时有"宁登瀛,不为卿。宁抱椠,不为监"。意为只要被选为翰林,即使不拜公卿也心满意足,倍有面子。

翰林院其实是政府为国家储备人才的地方。刘安世说:"祖宗之待馆职,储之英杰之地,以饬其名节。观以古今之书,而开益其聪明。所以滋长德器,养成名卿贤相也。"也就是让这些人好好读书,交流做学问,以备之用。

到了明代翰林院制度日臻完善,最终成为中央政府里唯一最高贵的学术集团。内阁是明太祖朱元璋废相后由于政务太过繁忙,皇帝一人无法应对到明成祖朱棣时设立的皇帝私人秘书机构,后来内阁演变成皇权的代理者,其权势相当于以前的宰相。而内阁大臣基本都出自于翰林院中。詹事府是辅导太子的机构,太子是未来皇权的继承者,而詹事府的官职都是从翰林院中分出的,可见其地位之不一般。

明代的翰林院制度比唐宋又多了一个创新,既庶吉士。洪武十四年六月,朱元璋从国子诸生中选拔了一批有才之士,称"老秀才",礼遇甚厚,以期大用。永乐三年朱棣就新进士中选材质敏美,进学文渊阁。因为科举中试的学子有才学但未更事,还有一些书呆子。因而先让这些人观政也就是历练实习,等其成熟后再委以重任。这样的话翰林院逐兼有教育后进的职能。

翰林院集中了帝国最优秀的人才,皇帝为储君经常与其接近交流,探讨学问、国政,既可受到一种学术上的薰陶,又可得到有价值的献议和忠告,有利于国家的长治久安。在学校教育未普及的古代社会,这种制度对于政治人才的教育培养是极其重要而实用的。不过到了明中后期,由于承平日久,有些人开始投机取巧,这一制度也流弊众生。例如有的人一取得庶吉士的资格就回家等着高官厚禄,根本不再学习历练。

清代因袭明制,由于满族人文化较低为巩固统治,因而更重视翰林院制度建设。翰林院学士升迁也比一般官员要快的多。清代的翰林院最完备,资料最丰富,机构最宏大,集历代之大成。

-

- 大厨教你做网红酸辣鸡爪,独家配方,做法简单,酸辣入味超过瘾!

-

2025-05-10 18:50:08

-

- 中国古典军事文化著作《孙子兵法》原文、译文(兵势篇)

-

2025-05-10 18:47:54

-

- 5月4日五四运动纪念日是什么意思?中国青年节由来并有哪些习俗

-

2025-05-10 18:45:39

-

- 外媒说美国将全面禁封华为,手机pc平板等产品遭遇全面崩溃!

-

2025-05-10 18:43:24

-

- “两弹元勋”邓稼先——祖国和人民永远不会忘记这位伟人

-

2025-05-10 18:41:09

-

- 中国神话传说中的末流神仙《土地爷》

-

2025-05-10 18:38:54

-

- 《独酌男女》,韩剧的公务员备考和美食

-

2025-05-10 11:42:57

-

- 《增广贤文》:羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义

-

2025-05-10 11:40:43

-

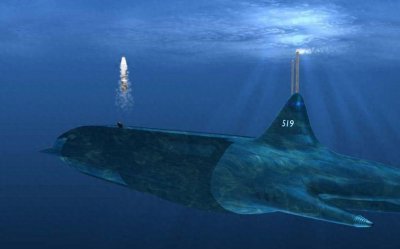

- 中国098型核潜艇亮相:抹平西方20年的差距,全电推进+磁流体

-

2025-05-10 11:38:28

-

- 新车 | 美系最强自吸V8、679马力!新款雪佛兰科尔维特Z06发布

-

2025-05-10 11:36:13

-

- 日德兰海战—战列舰时代规模最大的决战

-

2025-05-10 11:33:58

-

- 揭秘!中国十大奇案之重庆红衣男孩案件真相始末

-

2025-05-10 11:31:44

-

- 飞龙在天?北京上空出现“龙云”,难道龙王真的“显灵”?

-

2025-05-10 11:29:29

-

- 一日一则 《打好手中的牌》

-

2025-05-10 11:27:14

-

- 五款好用的数据备份软件推荐!

-

2025-05-10 11:24:59

-

- 孙红雷与小15岁娇妻酒吧约会到深夜,曾被传姐弟恋、抛弃丁嘉丽

-

2025-05-10 11:22:44

-

- 火影忍者:鸣人与雏田的爱情

-

2025-05-10 04:13:28

-

- 华东游记(41):江苏南京,长江大桥、大桥公园、燕子矶

-

2025-05-10 04:11:14

-

- 作为热播剧《知否》背景的宋朝,究竟是一个怎样的朝代呢?

-

2025-05-10 04:08:59

-

- 十本好看的经典官场小说,根据评论区书友意见汇总,值得收藏。

-

2025-05-10 04:06:44

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

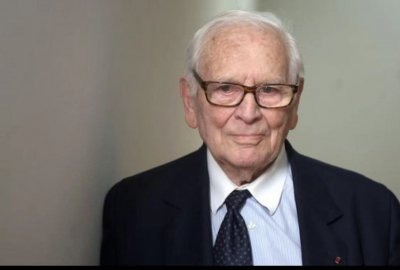

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

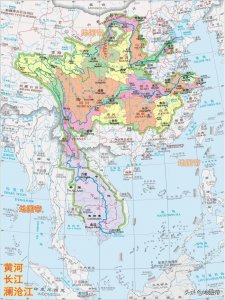

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国 鸵鸟皮的优点与缺点

鸵鸟皮的优点与缺点