1991:巨变之年,中国如何力挽狂澜?

1991:巨变之年,中国如何力挽狂澜?

“1991年,全世界都在谈论中国三年内会崩溃的话题。”温铁军老师的这句发人深省的话,让我们回望那段波澜壮阔的历史。彼时,苏联解体,社会主义阵营土崩瓦解,西方世界对中国虎视眈眈,“中国崩溃论”甚嚣尘上。然而,中国却奇迹般地挺了过来,这究竟是如何实现的?

并非杞人忧天,当时的中国确实风雨飘摇。 1991年,国际形势风云变幻,海湾战争硝烟弥漫,美国的地缘政治战略全面推进;苏联的解体更是如同多米诺骨牌,引发全球政治经济格局的剧烈震荡。 对中国而言,这不仅仅是地缘政治的挑战,更是对发展模式的严峻考验。 一些西方国家将苏联解体归咎于社会主义制度的失败,随即加大了对中国的舆论攻势,试图复制苏联模式,让中国也走上“崩溃”的道路。 李登辉“出访”美国、银河号事件、南斯拉夫大使馆被炸,这些事件无不昭示着西方国家对中国的步步紧逼。 国内经济也面临着严峻挑战,改革开放初期积累的矛盾日益突出,计划经济的弊端显露无遗,国企效率低下,冗员众多,经济增长动力不足。外资企业也因为对中国前景的担忧而纷纷撤资,进一步加剧了国内经济的困境。 面对西方国家的重重压力和国内经济的诸多问题,中国的处境如同走钢丝一般,稍有不慎便可能万劫不复。

挑战重重,中国选择了主动出击。面对内外夹击的困境,中国并没有选择被动防御,而是积极应对,采取了一系列大胆的改革措施。 首先,针对国企效率低下、冗员众多等问题,中国果断推进国企改革,将一部分国企推向市场化。 这一举动虽然在短期内造成了部分国企倒闭、工人下岗,引发了社会阵痛,但从长远来看,这却是中国经济转型升级的必经之路。 其次,面对外资撤资,中国政府积极发行国债,加大国内货币流通,刺激内需。 这为个体经济的发展提供了肥沃的土壤,也为日后中国经济的腾飞埋下了伏笔。 同时,中国政府积极开展下岗工人再就业培训,帮助他们适应新的市场环境,减少了社会矛盾,维护了社会稳定。

中国模式的独特之处,在于其“摸着石头过河”的务实精神。与苏联模式不同,中国并没有照搬西方的经济模式,而是根据自身国情,探索出一条具有中国特色的社会主义道路。 它既坚持社会主义基本制度,又积极吸收市场经济的有效机制,避免了苏联模式的弊端。 这并非一蹴而就,它伴随着阵痛,伴随着试错,也伴随着无数的艰辛付出。 这种“摸着石头过河”的改革,其核心在于不断根据实践调整方向,而非教条式的追求某种预设的模式。

化解危机,中国再次证明了其韧性。 经过一系列的改革和调整,中国经济逐渐走出低谷,进入快速发展轨道。 到90年代末,珠三角、长三角等地区的外资企业纷纷回流,带动了就业增长,改善了民生,中国经济也完成了从计划经济向市场经济的过渡。 “中国崩溃论”最终破产,中国不仅成功渡过了难关,更展现了其强大的韧性和发展潜力。

历史的回响,提醒我们居安思危。 30多年过去了,1991年的危机已经成为历史,但它留给我们的经验教训却依然值得我们深思。 它提醒我们,任何一个国家的发展都不是一帆风顺的,都会面临各种挑战和风险。 只有坚持独立自主,不断改革创新,才能在应对挑战中不断发展壮大。 更重要的是,它提醒我们,一个国家的强大,不仅仅体现在经济实力上,更体现在其应对风险和挑战的能力上。 中国在1991年的成功,正是其韧性和智慧的最好证明。 而这种韧性和智慧,将继续指引中国在未来的发展道路上乘风破浪,勇往直前。

-

- 中国最适合中老年人的6个旅游地,悠闲惬意消费低,值得一去!

-

2025-07-10 23:41:26

-

- 超火的英语分级《大猫》介绍

-

2025-07-10 23:39:11

-

- 《陈情令》主要演员表

-

2025-07-10 23:36:56

-

- 住在loft里是什么体验?为什么loft不能久住?谈谈我的感受

-

2025-07-10 16:56:56

-

- 竹林七贤:魏晋风流的文化传奇

-

2025-07-10 16:54:42

-

- 杨帆被任鲁豫秒成渣!央视元宵晚会暴露致命短板,差距明显。

-

2025-07-10 16:52:27

-

- 小知识:二月十四情人节的由来及其他情人节由来

-

2025-07-10 16:50:12

-

- 武汉地铁9号线最新进展

-

2025-07-10 16:47:58

-

- 干货!天津滨海新区航母主题公园地址、乘车路线、门票及优惠详解

-

2025-07-10 16:45:43

-

- 不看《新闻联播》怎么就是“下等人”和“玻璃心”了?

-

2025-07-10 16:43:28

-

- 最近很火的割草类手游盘点 2024高人气割草手游排行榜前五名

-

2025-07-10 16:41:14

-

- 自己在家做绿豆饼,皮薄馅大,酥到掉渣,简单易做,小白一次成功

-

2025-07-10 16:38:59

-

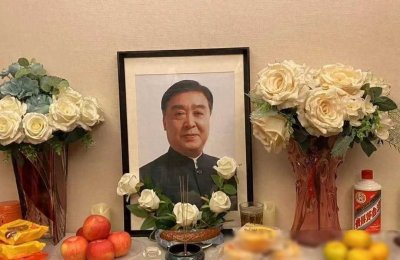

- 相声巨擘师胜杰辞世,享年仅65岁,遗孀子女悲痛欲绝!

-

2025-07-10 16:36:44

-

- 恋次是迎娶露琪亚,或入赘朽木家?露琪亚没改姓,女儿却姓阿散井

-

2025-07-10 05:11:36

-

- 盘点五部值得刷N遍的泰剧,你最喜欢哪一部呢?

-

2025-07-10 05:09:21

-

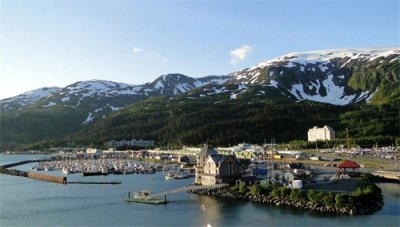

- 那个全镇人住一栋楼:阿拉斯加惠蒂尔小镇,恐将毁于一场海啸

-

2025-07-10 05:07:06

-

- 几部超级好看的泰国耽美剧,喜爱耽美的朋友不容错过!

-

2025-07-10 05:04:52

-

- 加拿大官宣!普通话成加拿大最大非官方语言

-

2025-07-10 05:02:37

-

- 国学问答之禅宗六祖

-

2025-07-10 05:00:22

-

- 推金丙好看小说合集,真是个宝藏作者啊,季节系列文真的很赞!

-

2025-07-10 04:58:08

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

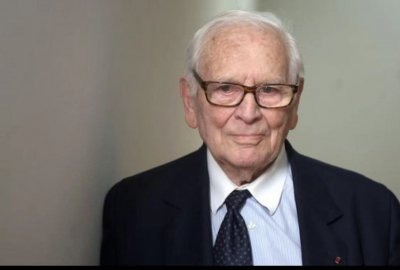

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

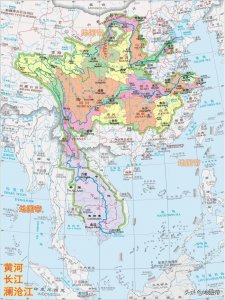

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国 鸵鸟皮的优点与缺点

鸵鸟皮的优点与缺点