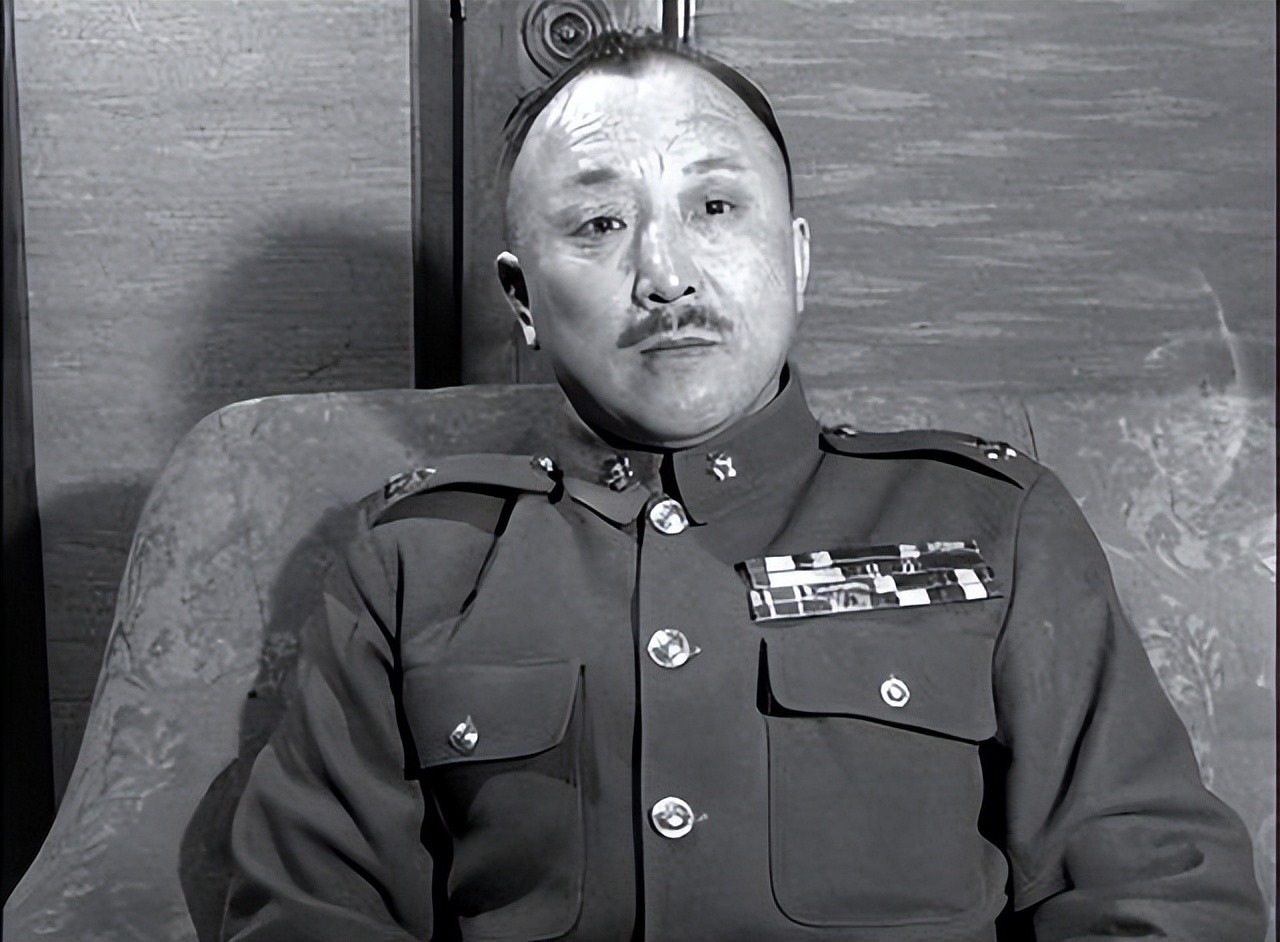

辽沈战役打响前,国共双方指挥抗命,卫立煌与老蒋“矛盾重重”

辽沈战役打响前,国共双方指挥抗命,卫立煌与老蒋“矛盾重重”

1948年的辽沈战役前夕,国共双方都出现了重要将领抗命的情况。林彪作为解放军一方的指挥官,对中央下达的进攻锦州的命令迟迟不执行。而国民党方面,被任命为东北剿总司令的卫立煌,面对蒋介石多次催促出兵的命令,却始终躲在沈阳按兵不动。

1947年下半年,解放军开始全面转入战略进攻阶段。战场形势发生了翻天覆地的变化,解放军在全国各地展开内外线作战,连续重创国民党军队。当时的战火甚至烧到了南京和上海这两个国民党的政治经济重镇附近。

蒋介石被迫从大别山地区调兵回防。粟裕把握战机,在1948年6月到7月间,发起了豫东战役。这一仗打得相当漂亮,以极小的损失干掉了9万国民党军队,彻底打乱了蒋介石在中原地区的部署计划。国民党军队的总兵力一下子减少了一百万,而且被解放军分割在徐州、沈阳等不同区域,一线作战人员严重不足。

蒋介石被逼无奈,只能集中兵力固守东北和中原地区。到了1948年8月,中共中央下令林彪指挥四野战军秘密开赴锦州,目的是切断东北和华北之间的联系。但是林彪这次表现得很反常,对这个命令一再拖延。

与此蒋介石任命卫立煌担任东北剿总司令部总指挥,集中力量准备对付四野战军。但卫立煌上任后的表现却让蒋介石大跌眼镜,不管蒋怎么催促,他就是死守在沈阳不出动。

卫立煌在国民党内的地位非同一般。他从18岁就加入了国民革命军,是孙中山的亲信,军事才能出众。虽然不是蒋介石的嫡系,但军中威望极高。在抗日战争期间,他担任第二战区副司令,多次重创日军。更特别的是,他和共产党的关系相当密切。

这种行为让他和毛泽东、周恩来建立了深厚的友谊。蒋介石对此十分警惕,找借口把他调到中原一战区。但这反而给卫立煌提供了更方便的机会与共产党联系。抗战即将胜利时,蒋介石甚至下令囚禁了卫立煌。

后来因为缅甸战场告急,英美驻华大使强烈要求释放卫立煌。他在缅甸的出色表现,让他在国际上声名大噪,连傲慢的美军军官都尊称他为元帅。战后,卫立煌带着家人出国游玩了几年,期间继续和共产党保持联系。

直到1948年陈诚在东北战场失利后,蒋介石才不得不再次启用卫立煌。虽然给了他总司令的职务,但很多实权还是被蒋介石控制着。卫立煌找来美国驻华大使施压,这才拿到了完整的指挥权。

辽沈战役打响后,面对四野的猛烈攻势,东北国民党军队节节败退。长春的曾泽生将军更是直接带兵投降。卫立煌似乎早已看清局势,无论蒋介石如何制定战略计划,最终都会被四野打破。

这个历史事件在网上引发了广泛讨论,不少网友对卫立煌和林彪的"抗命"行为提出了独特见解。

有网友表示,卫立煌这种行为看似是在抗命,实际上是高明的战术。毕竟当时国民党军队士气低落,装备补给也跟不上,盲目出击只会造成更大损失。躲在沈阳不动反而是最明智的选择。

还有网友分析说,林彪和卫立煌虽然是对手,但在爱惜士兵生命这一点上倒是出奇一致。两人都不愿意让部队进行高伤亡的决战,这也说明他们都是真正懂得打仗的将领。

不少资深军事爱好者认为,如果卫立煌真的按照蒋介石的命令行事,集中50万大军死守锦州,辽沈战役的结果还真说不准。毕竟锦州地理位置特殊,一旦形成持久战,对解放军来说也是巨大的消耗。

有意思的是,很多网友都注意到卫立煌和共产党的"特殊关系"。在抗战时期就敢给八路军送物资,这种胆量和气魄确实不一般。难怪后来能在新中国担任国防委员会副主任,这段经历算是给他后来的人生铺了路。

还有网友指出,卫立煌的经历充分说明了一个道理:做人要有自己的判断,不能一味听命行事。他虽然是国民党将领,但始终坚持自己的原则,该帮八路军时就帮,该抗命时就抗,这种大格局确实难能可贵。

不少网友对比了卫立煌和陈诚的表现。同样是在东北战场,陈诚盲目冒进,结果损失20万兵力。而卫立煌选择按兵不动,反而避免了更大的损失。这充分证明,在战争中,有时候最正确的选择就是不行动。

-

- 喀秋莎火箭炮向以色列开火,什么是喀秋莎火箭炮?威力如何?

-

2025-08-16 03:52:52

-

![兴趣!兴趣!Honda[本田]摩托历年车型,都是一车难求的货!](/uploads/allimg/250816/0352161015-0-lp.jpg)

- 兴趣!兴趣!Honda[本田]摩托历年车型,都是一车难求的货!

-

2025-08-16 03:50:37

-

- 创意手工:七彩不织布花卉组合花环,发箍手工DIY流程揭秘

-

2025-08-15 17:20:43

-

- 百家安全面升级 企业发展实现新飞跃

-

2025-08-15 17:18:28

-

- 多架运20驰援上海,带你认识又快又省油的“超临界机翼”

-

2025-08-15 17:16:14

-

- “真香男孩”王境泽,7年前参加《变形记》,如今他变形成功了吗

-

2025-08-15 17:13:59

-

- 在美国11年,曾放言“宁愿死也要留在美国”的凤姐,现状让人意外

-

2025-08-15 17:11:44

-

- 也就地球那么大啦!体型庞大的数码兽们(二)

-

2025-08-15 17:09:29

-

- 快收藏,贺州旅游必去的景点攻略

-

2025-08-15 17:07:14

-

- 还珠之金锁的含香重生记

-

2025-08-15 17:04:59

-

- 小说:真仙重生都市,女儿是个小公主,成了一位修仙奶爸

-

2025-08-15 17:02:44

-

- 人的运气可以好到什么地步?盘点这个世界上的9个非常幸运的人

-

2025-08-15 17:00:29

-

- 以案促改警示教育学习心得

-

2025-08-14 18:13:10

-

- 夜思|穿短裙救人被骂不雅,女护士凭什么要道歉?

-

2025-08-14 18:10:55

-

- 宋仲基告诉你,什么才是真正的“小狼狗”

-

2025-08-14 18:08:40

-

- 她是港剧女王,三届视后,居然喜欢这个

-

2025-08-14 18:06:25

-

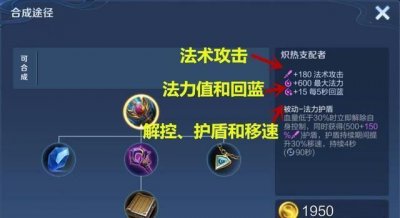

- 炽热支配者能提供解控、护盾和移速,它适合哪些法师选择?

-

2025-08-14 18:04:10

-

- 五本拍手叫好的漫威同人小说,穿越到漫威世界,做自己的英雄!

-

2025-08-14 18:01:55

-

- 与抗美援朝有关的勋章、奖章、纪念章整理,不敢说最全但绝对用心

-

2025-08-14 17:59:40

-

- 第七届广西青少年科学节全面启动

-

2025-08-14 17:57:25

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

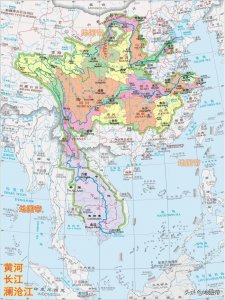

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

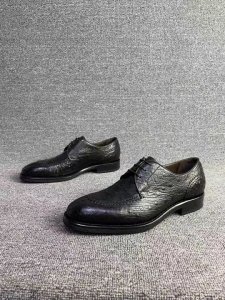

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国 鸵鸟皮的优点与缺点

鸵鸟皮的优点与缺点