元宵节:从传统狂欢到现代情人节,跨越时空的文化盛宴。

元宵节:从传统狂欢到现代情人节,跨越时空的文化盛宴。

元宵节是中国传统节日中最具活力与欢乐的一天。它紧随春节之后,是中华文化中最为热烈的庆祝节日之一。每年农历正月十五,元宵节的到来,点燃了万千家庭和街头巷尾的激情。

这不仅是一次与家人团圆的时刻,更是一次全民狂欢的盛会,广袤的大街小巷、广场公园、乡村城市,都被五光十色的灯火装点,夜空中飘荡着欢声笑语与灯谜的互动,成千上万的市民走上街头,享受着这场属于全体中国人的狂欢。

元宵节的历史悠久,追溯到2000多年前的秦朝,正式定为节日的时间则是在汉文帝时。传说汉高祖刘邦去世后,权力逐渐被他的妻子吕后掌握,甚至影响到了整个朝政。吕后的死后,“诸吕之乱”爆发,直到汉文帝刘恒继位,这一乱局才得以平息。

为了纪念这一历史事件,汉文帝将正月十五定为全国的庆祝日,以此表达国家恢复和平的喜悦。从此,正月十五成为了元宵节,民间逐渐形成了欢庆的传统。在道教文化的影响下,正月十五又有了另一重含义,它被称为“上元节”,象征着天地万物的和谐,祈愿来年平安、幸福。

除了“上元节”,元宵节还有一个名字——“元夕”,这与庆祝的时间即夜晚密切相关。诗人欧阳修和辛弃疾的名篇《生查子》和《青玉案》便通过诗句传达了这一节日的独特魅力,诗中的描写充满了浓烈的节日气氛,也为元宵节增添了不少文化气息。

在元宵节的传统习俗中,最具代表性的莫过于吃元宵、闹龙灯和猜灯谜。元宵节食物“元宵”源远流长,这种用糯米做的小圆球,内部可以加入豆沙、白糖等不同的馅料,象征着团圆和幸福。吃元宵的习俗最早见于宋代,而“汤圆”一词的由来与历史的波折也颇为有趣。

袁世凯为了避免“元宵”与“袁消”发音相近,于1915年发布禁令,禁止使用“元宵”这一名称,改为“汤圆”或“汤团”,这是历史上对这一食品名称的滑稽更替。而灯谜则是元宵节另一大看点。大街小巷的灯笼挂满五光十色的彩灯,孩子们和大人们一起猜谜,互相挑战脑力,增添了节日的乐趣。在一些地方,还会举行舞龙舞狮等表演,整个节日充满了热闹非凡的氛围。

随着时代的变迁,元宵节的意义逐渐变得多元化,除了庆祝和祈福,它也成为了人们放松心情、交流感情的重要时刻。古代封建社会对男女有着严格的限制,元宵节是唯一一个女性可以自由出门、放松自己的时刻。因此,元宵节也被称为“第一个情人节”,在那时,人们通过赏灯、猜谜、相会等方式表达心意,成为一段段难忘的回忆。

然而,在如今这个快节奏的现代社会中,元宵节的热闹和传统渐渐被其他现代化娱乐方式所取代。虽然传统的相亲活动逐渐消失,但在一些偏远的乡村,依然保留着元宵节的社交和聚会功能。年轻男女聚在一起,欣赏灯笼,谈论未来,这一古老的习俗,依然在许多地方生生不息。但无论时代如何变迁,元宵节依然是中国人心中的一部分。

它代表着团圆、幸福与希望,也是一个让人们暂时摆脱生活压力,感受到温暖和快乐的节日。尽管现代社会的联系方式变得更多样,但人们在元宵节时走到街头,参与这场传统盛宴时,依然能找到心灵的共鸣。

元宵节不仅是一个节日,它更是承载着中国文化和情感的一块瑰宝。它见证了社会变迁,也让我们在忙碌的生活中重新感受到了人与人之间的连结与温暖。而在这片华灯如昼、欢声笑语的夜晚,我们不仅在庆祝传统,也在传递那份世代相传的家国情怀。

-

- 杨梅坑一日游攻略安排:自行车骑行欣赏美景的最佳路线!

-

2025-08-21 14:11:49

-

- 俄国历史上的伊凡雷帝,究竟是什么样的人物?

-

2025-08-21 14:09:35

-

- 标题:从皇子到男宠,如何逆袭成西燕威帝?揭秘慕容冲的传奇人生!

-

2025-08-21 14:07:20

-

- 翁瑞午长女翁香光的百年人生

-

2025-08-21 14:05:05

-

- 竹歇后语‖竹筒倒豆全抖搂

-

2025-08-21 14:02:50

-

- 美国纽约市发布警告!

-

2025-08-20 23:12:18

-

- 霸王茶姬创始人张俊杰出任海底捞独立非执行董事

-

2025-08-20 23:10:04

-

- 长安汽车董事长朱华荣:新能源汽车追求大和重违背行业发展初衷

-

2025-08-20 23:07:49

-

- 「通知」CCTV-1《今世缘·等着我》9月12日播出时间调整

-

2025-08-20 23:05:35

-

- 安盛和法国巴黎银行据悉考虑合并旗下资管业务

-

2025-08-20 23:03:20

-

- 车车科技:第二季度营收8.52亿元,新能源车险保费同比增99.6%

-

2025-08-20 23:01:05

-

- 中国飞鹤:上半年营收100.9亿元,同比增长3.7%

-

2025-08-20 22:58:51

-

- 贾跃亭感慨终于在美国吃上北京味的辣腿堡

-

2025-08-20 22:56:36

-

- 中国8月财新制造业PMI 50.4,前值49.8

-

2025-08-20 22:54:22

-

- 251股获券商买入评级,恺英网络目标涨幅达134.23%

-

2025-08-20 22:52:07

-

- 3000元左右性价比高的手机最新排行

-

2025-08-20 15:30:52

-

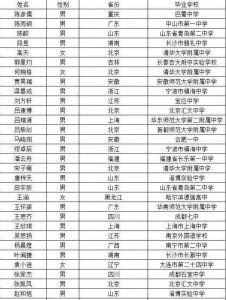

- 四川只有2人入选,揭秘“学霸”云集的首届清华“智班”

-

2025-08-20 15:28:38

-

- 信天翁引导,猫咪预警,动物救人的惊世奇闻,让人叹为观止!

-

2025-08-20 15:26:22

-

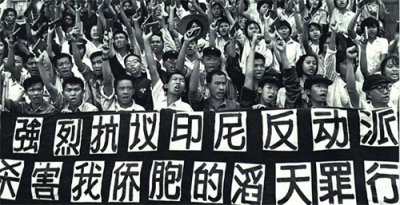

- 印尼排华大屠杀,数万妇女被当街侵犯,50万华人惨遭屠杀

-

2025-08-20 15:24:08

-

- 无处遁形的假烟

-

2025-08-20 15:21:53

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

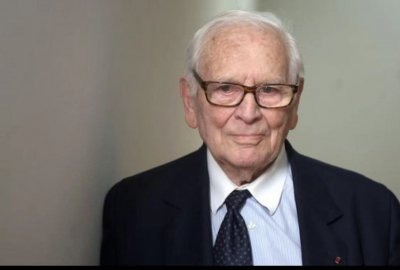

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

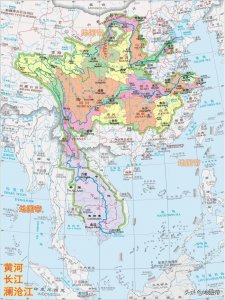

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国 鸵鸟皮的优点与缺点

鸵鸟皮的优点与缺点