1974年,考古学家在西沙挖出2块石碑,彻底击碎越南阴谋

1974年,考古学家在西沙挖出2块石碑,彻底击碎越南阴谋

两块石碑,击碎越南的南海“梦”

南海,一个让无数国家眼红的地方。从古至今,这片海域不只是湛蓝的海水和美丽的珊瑚礁,更是一块充满争议和博弈的热土。而在1974年,一场因两块石碑引发的考古发现,不仅让越南的主权主张灰飞烟灭,也彻底改变了南海的历史叙事。

为什么会有这样一场“石碑风波”?背后又隐藏着怎样的历史真相?带着这些疑问,让我们从一场风波说起。

越南的“算盘”与南海的争夺

要理解这两块石碑的重要性,先得看看越南是如何一步步打着“主权”旗号,想要在南海分一杯羹的。历史上,越南与中国的关系很微妙:他们曾经是中国的藩属国,后来独立,但始终在文化、政治上有千丝万缕的联系。到了近现代,这种“兄弟情”逐渐让位于利益斗争。

1950年代,越南南北分治。北越靠拢中国和苏联,南越则被美国扶植成为反共堡垒。在这场冷战博弈中,南北双方却对一个问题达成了惊人的一致:都认为西沙群岛和南沙群岛应该属于越南。南越政府甚至开始“主动出击”,搜罗历史资料、编造证据,试图向国际社会证明南海岛屿的“越南归属”。

这场“主权大戏”在1974年达到高潮。南越派出军舰和武装人员,不仅侵占了中国西沙群岛的一些岛屿,还打死了渔民、拆下五星红旗,妄图通过武力实现“既成事实”。他们没想到的是,中国的反击比他们想象中来得更快、更猛烈。

石碑出土:历史的铁证

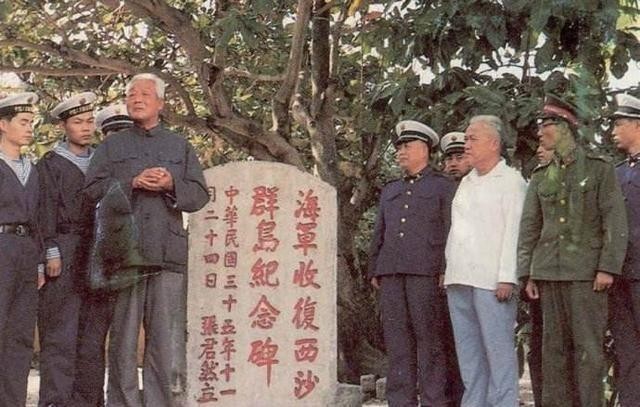

就在1974年中国的西沙自卫反击战取得胜利后,中国政府迅速展开了一系列巩固主权的行动。其中,最为重要的一步,就是派遣考古队对西沙群岛进行全面勘察。考古发掘队在北岛的一片荒草中,意外地发现了两块石碑。它们静静地躺在那里,经历了几十年的风吹雨打,却依然清晰可辨。

这两块石碑,分别刻着“大清光绪二十八年”“视察纪念”的字样,时间可以追溯到1902年。这意味着,在清朝时期,中国已经对西沙群岛进行过明确的管辖,并立碑留存。这一发现,直接戳穿了越南提出的“主权继承论”。越南所谓的“历史依据”,在这两块石碑面前显得苍白无力。

更重要的是,这两块石碑并非孤例。随后,考古学家又陆续发现了更多证据,比如清代广东水师提督李准在西沙的巡海记录,以及1921年中国政府立下的另一块石碑。这些铁证如山的文物,彻底粉碎了越南试图篡改历史的图谋。

为什么越南会“翻脸”?利益的诱惑

越南为何甘冒风险,与中国在南海纠缠不休?归根结底,还是利益使然。

南海资源丰富,不仅有丰富的渔业资源,还有储量可观的石油和天然气。据估算,南海的油气资源约占全球总储量的五分之一,这对于任何国家都是极具诱惑力的“香饽饽”。

南海的地理位置十分重要。它是世界上最繁忙的航运通道之一,每年通过这里的货物总值达数万亿美元。谁能控制南海,就能在国际贸易中占据主动。

越南的算盘还有一个更为隐秘的动机:在冷战时期,南海争端不仅是资源争夺,也是越南巩固国际地位的手段。通过不断挑起争端,越南试图博取国际社会的同情,塑造一个“弱者对抗强权”的形象,为自己争取更多的外交支持。

一场速战速决的反击

对于越南的挑衅,中国并没有选择退让。1974年1月19日,西沙自卫反击战打响。虽然战斗仅持续了一天,但中国军队迅速击沉越南的护航炮舰,重创敌方驱逐舰,并成功收复被侵占的岛屿。

这场战争,虽然规模不大,却意义重大。它不仅捍卫了中国在南海的主权,也宣示了中国绝不会放任任何国家觊觎自己的领土。这场胜利,给了越南一记沉重的警告,同时也让国际社会看到了中国维护领土完整的决心。

历史的回响:石碑的背后

两块石碑的发现,不仅为中国的主权主张提供了有力证据,也揭示了一个历史的真相:无论是从文献记录还是实物证据,中国对南海的管辖从未间断。而越南所谓的“历史依据”,不过是强词夺理、自说自话罢了。

有人说,历史是最好的法官。两块石碑的重见天日,不仅终结了越南的南海“梦”,也让我们看到了考古学在维护国家利益中的特殊作用。它提醒我们,只有不断挖掘真相、保留证据,才能在国际博弈中占据主动。

南海的故事还远未结束,但1974年的这场“石碑风波”,无疑是一个重要的转折点。它不仅让越南的主权主张破产,也让中国更加意识到保护文物、保存历史记录的重要性。

今天,我们站在历史的肩膀上,回望那段岁月,会发现争端从来不是一朝一夕的事。它是历史的积累,更是现实的延续。或许,正是因为有了那些为真相奔走的考古学家和历史学者,我们才能在复杂的国际局势中,守护属于我们的那片海。

有人说,石碑不会说话,但它们的存在,却比任何语言都更有力。

-

- 这个火遍朋友圈的表情包女孩叫权律二。网友:这是想让我生女儿!

-

2025-09-10 17:54:27

-

- 汇总河南开封市的旅游景点,希望对你的旅途有所帮助

-

2025-09-10 17:52:12

-

- 谁说小个子不能当辣妹!欧美小天后A妹身高157cm,照样美翻

-

2025-09-10 17:49:57

-

- 加拿大总理杜鲁多化身“小迷弟“空降霉霉演唱会大秀热舞!

-

2025-09-10 17:47:42

-

- 大一新生三个月之内,将接受“特殊”检查,不合格会失去入学资格

-

2025-09-10 17:45:28

-

- 城市的烟火气 全球十大知名夜市

-

2025-09-10 17:43:13

-

- 三国正史:72位名将客观排名

-

2025-09-10 17:40:58

-

- 聊斋——书生野狐、城隍阴司的世界

-

2025-09-10 17:38:43

-

- 10部超级好看的韩剧,全都是火遍大江南北的爆剧,你绝对看过一半

-

2025-09-10 17:36:28

-

- 大学教授分等级:一级和四级差距竟如此悬殊!薪资待遇让人震惊

-

2025-09-09 20:36:39

-

- 鏈懆姘旀俯澶у洖鏆栵紒DeepSeek涓虹儫鍙颁汉鍒楀嚭鏄ユ棩骞哥娓呭崟

-

2025-09-09 20:34:24

-

- 为你呈现舌尖上的精彩!三明梅园国际大酒店日本美食节高性价比来袭!

-

2025-09-09 20:32:09

-

- 东营机场开启新航季!北京(首都)-东营-福州、东营-西安-乌鲁木齐航班顺利首

-

2025-09-09 20:29:54

-

- 为何“睡觉不能脚朝西,头朝东”?这里头有什么讲究?你做对了吗

-

2025-09-09 20:27:39

-

- 甜甜的湘江朋友圈㉖丨没有桃花的桃花岭,还有热烈的秋色

-

2025-09-09 20:25:24

-

- 蒙古人的马鞍

-

2025-09-09 20:23:10

-

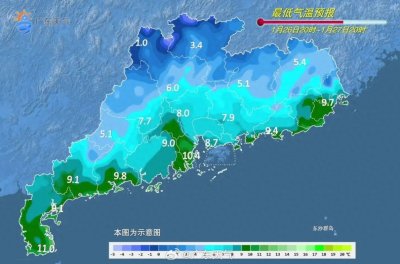

- 两股冷空气春节前后“夹击”!广东今起降温6~10℃

-

2025-09-09 20:20:55

-

- 京东天猫店铺数据佐证 荣耀老熊微博三连问回应小米

-

2025-09-09 20:18:40

-

- 国家电力投资集团共建的高校,尤其“订单班”很不错

-

2025-09-09 20:16:25

-

- 李现绯闻越演越烈!女方晒止吐神器被疑怀孕,粉丝要求工作室发声

-

2025-09-09 09:59:24

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

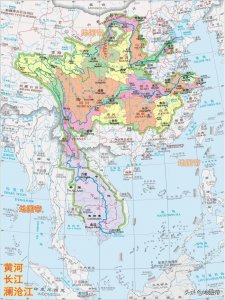

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

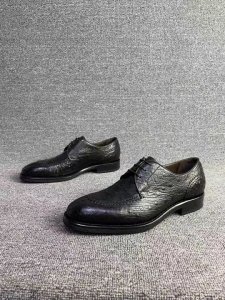

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国 鸵鸟皮的优点与缺点

鸵鸟皮的优点与缺点