古代雅士除夕守岁的情与韵

古代雅士除夕守岁的情与韵

“共欢新故岁,迎送一宵中。”唐太宗李世民在《守岁》一诗里,生动展现了君臣欢宴畅饮,在迎接新年、辞别旧岁之时通宵歌舞的热闹场景。守岁这一习俗,最早的记载出自西晋周处的《风土记》:除夕之夜,人们相互赠送礼物,称作“馈岁”;以酒食相邀,名为“别岁”;长辈和晚辈相聚饮酒,祝福完备,叫做“分岁”;大家彻夜不眠,等待天明,这便是“守岁” 。守岁的习俗在唐宋时期极为盛行,历代文人雅士都留下了诸多佳作,透过这些诗篇,我们得以一窥古时守岁的景象、情感与韵味。

诗圣触景生情写名篇

除夕本是阖家团圆的美好时刻,然而并非所有人都能沉浸在这份热烈欢庆的氛围之中。许多人远离家乡,无法与家人团聚,心中满是遗憾与无奈。在古代,交通条件落后,对很多人来说,回家过年简直是一种难以实现的奢望。诗圣杜甫便是如此,唐天宝十年(751年),他写下了著名的《杜位宅守岁》。

创作这首诗时,杜甫已经40岁。34岁之前,是杜甫一生颇为快意的读书游历阶段。游历期间,他创作了佳作《望岳》,结尾的“会当凌绝顶,一览众山小”成为千古名句。他还曾在洛阳与李白相遇,并赠诗给李白:“余亦东蒙客,怜君如弟兄。醉眠秋共被,携手日同行” 。天宝五年(746年),杜甫来到长安,汉中王府、郑驸马宅等贵族达官的府邸都曾向他敞开大门。不过,杜甫来长安的主要目的还是参加科举考试,谋求官职。

可惜的是,杜甫在长安的游宦之路并不顺利,科举之路受阻,为了实现自己的政治理想,他不得不转而奔走于权贵之门,投赠干谒,却都徒劳无功。功名无望,还疾病缠身,有很长一段时间他只能卧居旅馆,处境极为潦倒。天宝五年的除夕,杜甫前往堂弟杜位家中过年。

杜位是奸相李林甫的女婿,是个攀附权贵之人。杜位宅中的除夕之夜,香烛高照,车马众多,那些趋炎附势的人接连不断。杜甫本就满心愁闷,看到这些人拜见杜位时低声下气、谄媚奉承、唯唯诺诺、极为拘束的样子,心中更是涌起极度的悲哀。于是,他写下了《杜位宅守岁》:“守岁阿戎家,椒盘已颂花。盍簪喧枥马,列炬散林鸦。四十明朝过,飞腾暮景斜。谁能更拘束?烂醉是生涯。”

其中“四十明朝过,飞腾暮景斜”这句诗,充分体现了杜甫内心的矛盾。其字面意思是,到了明天就四十岁了,就算侥幸能够进入仕途,可自己也已不再年轻,如同西沉的夕阳,还能有多少风光呢?诗人一方面期望得到堂弟的支持,另一方面又对自己的前途不敢抱有太多奢望。

此时的诗圣心境复杂,在亲人家中守岁,椒酒敬岁,盘中花红相映。户外车马喧闹,庭院内烛火通明,驱散了寒夜的阴霾。他感叹岁月匆匆流逝,半生碌碌无为,想要借着守岁的酒暂时忘却烦恼,将壮志未酬的无奈隐藏在醉意之中,这个守岁夜,成了他人生感慨的寄托之处。

身为李林甫的女婿,杜位官运亨通。但可惜的是,李林甫在天宝十二年(753年)去世后,杜位也遭到政敌的打击。至德年间(756年 - 758年),杜位与杜甫一同担任成都府尹严武幕府参谋,后来杜位被贬为新州参军。上元二年(761年),杜位离开新州时,杜甫作《寄杜位》相赠:“近闻宽法离新州,想见怀归尚百忧。逐客虽皆万里去,悲君已是十年流。干戈况复尘随眼,鬓发还应雪满头。玉垒题书心绪乱,何时更得曲江游。”

苏轼赋诗三首寄苏辙

宋嘉祐六年(1061年) ,年仅二十六岁的苏轼通过科举,以大理寺评事的身份前往凤翔府担任判官。知府宋选对苏轼关爱有加。苏轼在公事之余,游览了附近的名胜古迹,留下了著名的《凤翔八观》诗。同年,苏轼的弟弟苏辙被授为商州(治所在今河南商县)军事推官。官府通告尚未下达,苏辙便请求留在京师侍奉父亲苏洵,当时苏洵正在开封修《礼书》。第二年,苏辙的请求获得批准,于是他留在了父亲身边。

苏轼独自一人在凤翔任职三年,政绩显著。凤翔也是苏轼文学创作的新起点,仕途经历为他的文学创作打开了更广阔的视野,《凤翔八观》《石鼓歌》等130余篇诗文以及《喜雨亭记》《凌虚台记》等名篇佳作都创作于凤翔。然而,每到年终,苏轼想要回去与父亲、弟弟团聚却难以实现。嘉祐七年(1062年),苏轼在除夕夜写下《馈岁》《别岁》《守岁》三首诗,寄给弟弟苏辙,以表达自己的思念之情。

在《守岁》一诗中,苏轼写道:岁晚相与馈问,为“馈岁”;酒食相邀呼,为“别岁”;至除夜,达旦不眠,为“守岁”,蜀之风俗如是。余官于岐下,岁暮思归而不可得,故为此三诗以寄子由。

欲知垂尽岁,有似赴壑蛇。

修鳞半已没,去意谁能遮。

况欲系其尾,虽勤知奈何。

儿童强不睡,相守夜欢哗。

晨鸡且勿唱,更鼓畏添挝。

坐久灯烬落,起看北斗斜。

明年岂无年,心事恐蹉跎。

努力尽今夕,少年犹可夸。

在诗里,苏轼将旧岁比作蛇,用蛇蜕皮这一形象的比喻来暗示时间一去不复返,悄然而逝难以追回,既表达了对时光的敬畏,又蕴含着惜时奋进的念头。孩子们强撑着睡意,嬉笑玩闹,为守岁增添了生机与活力;诗人独坐长夜,看着灯花燃尽,星辰下沉,在新旧交替之际自我反省,勉励自己和世人莫要辜负大好时光,将守岁这一行为升华成对生命价值的思考。

在古代,信息传递极为缓慢,苏辙收到兄长的这三首诗时,想必正月都已经过完了,想要给兄长回复一首新年诗词也来不及了。

不过,苏辙也写过一首《守岁》:“岁云莫矣谁能守,唯有此心初不移。宇宙随流任尔去,虚空对面即吾师。三杯醉倒聊从俗,一点灵明欲语谁。来日日新无限事,归根一笑彼安知。”这首诗抒发了一个人对岁月流转和世事变迁的感慨,意思是时光不断流逝,但自己的初心始终不会改变。作者认为宇宙万物都随着时间的变化而不断流动,唯有内心深处坚定的信念才是自己最可靠的指引。在人生的旅途中,虽然有许多醉酒狂欢的时刻,但真正值得关注的是那一点点内心的感悟。未来的日子里,还有无数的事情等待去完成,但回归内心,微笑面对,又何尝不是一种安心与释然呢。

苏轼与苏辙感情深厚,在仕途上,他们休戚与共;在生活中,他们相互照应,时刻牵挂着对方;在文学上,他们相互交流,切磋琢磨;在精神上,他们相互慰藉,惺惺相惜。他们的手足之情成为文学史上流传千古的佳话。

吴昌硕守岁必作画

光绪十五年(1889年) ,著名绘画大师吴昌硕在《缶庐别存》中写道:“己丑除夕,闭门守岁,呵冻作画自娱。凡岁朝图多画牡丹,以富贵名也。予穷居海上,一官如虱,富贵花必不相称,故写梅取有出世姿,写菊取有傲霜骨,读书短檠,我家长物也,此是缶庐中冷淡生活。”

与过年相关的节令画在古代大多被称作“岁朝图”,大致兴起于宋代。所谓“岁朝”,是一年之初的文雅说法,历来的文人皇帝很喜欢用这样的画赏赐臣下,以恭贺新禧。吴昌硕每年都会画《岁朝清供图》,而且常常有所变化,其最大的特点是很少以牡丹为素材。1915年他所画的《岁朝清供图》中依然不见牡丹的身影,此图由瓶梅、水仙、蒲草、秀石等物品组合而成,并放置在瓶盆等器物中,展现的是案头清供之物。这些物品高低错落,在画面中有序排列,采用右高左低的对角形式布局,左上角和右下角分别配上题识和印章,这是吴昌硕花卉画中常用的构图方式。画面左上角他自题:“岁朝清供。岁朝写案头花,像古人所作岁时物之迁流也,兹拟其意。乙卯岁寒吴昌硕。”

其实,在新年图画中不画牡丹的画家还有很多。比如宋代赵昌的《岁朝图》,画面中花团锦簇,密密麻麻,不留一丝缝隙,鲜艳而热烈。画上有梅花、山茶、水仙和长春花,用朱砂、白粉、胭脂、石绿绘制而成,再用石青填底,色彩明艳,显得富丽堂皇。明代袁尚统的《岁朝图》描绘了山村的一角,许多孩童在院中敲锣、打鼓、放鞭炮,尽情玩耍,屋内三位长者同桌饮酒,观看儿童嬉戏。树石先勾勒填色,然后进行皴擦,远山用花青淡淡涂抹,笔法稳健古朴,画风质朴自然。

明宪宗朱见深于成化十七年(1481年)创作了《岁朝佳兆图》,图中钟馗手持如意,一个随行小鬼双手托着一个放有柏枝与柿子的盘子,取谐音“百事如意”。画幅右上方有明宪宗朱见深的御题:“柏柿如意。一脉春回暖气随,风云万里值明时。画图今日来佳兆,如意年年百事宜。”

这些古代名人的守岁场景,有的温馨欢乐,有的沉郁忧愁,有的激昂奋进,都因所处时代和个人经历的不同而各异。相同的是,他们在除夕这个特殊的节点,在烛火的微光下,伴着悠长的更声,或与家人相伴,或独自沉思,将对岁月的感慨、对人生的祈愿融入守岁的仪式之中,传承着华夏民族对新年的热切期盼,对生活的热爱以及对生命流转的敬重。让后世之人在文字中感受到古人守岁的温度,领悟到岁序更迭中的人文情怀与生命哲理,这岁末的一夜,也因此成为文化长卷中熠熠生辉的篇章,岁岁传承,年年都有新的韵味。

-

- 1979年越南战败后,黎笋要求中国边线北移100公里,杨得志:打!

-

2025-10-18 22:01:15

-

- 聚焦|安东尼-本内特 戏剧性的NBA职业生涯 从选秀状元到无球可打

-

2025-10-18 21:59:00

-

- 女排冠军颜妮,一个紧攥胜利金钥匙的强人

-

2025-10-18 21:56:45

-

- 漫谈中国鞋史系列篇之十六——寻根求源说弓鞋

-

2025-10-18 21:54:31

-

- 韩娱乱象!张紫妍被潜后自尽,被爆陪四位财阀身体几乎瘫痪?

-

2025-10-18 21:52:16

-

- 紫石英号事件:我军伤亡大于英军,为何还被称为伟大的胜利?

-

2025-10-18 21:50:01

-

- 我军何时正式装备55式军服?

-

2025-10-18 21:47:46

-

- 沙漠之花华莉丝:五岁时被迫接受女性割礼,18岁时离乡背井到英国后成为超模,

-

2025-10-18 21:45:32

-

- 秦桧跪了500年都没有被原谅,日本人烧杀抢掠,为何总有人喊原谅

-

2025-10-18 21:43:17

-

- 歌手张也:56岁无儿无女,与64岁吕继宏相伴多年不结婚,如今怎样

-

2025-10-18 06:09:47

-

- 最毒妇人心:她将丈夫残忍杀害后剔骨分尸,还用石头将脑袋砸扁!

-

2025-10-18 06:07:32

-

- 中国彝族阿细人的精神家园,人神共居的云端秘境,名字叫可邑

-

2025-10-18 06:05:17

-

- 沙漠里的沙子为何不能用于混凝土建筑用砂?竟有80%工程人都不清楚!

-

2025-10-18 06:03:02

-

- 摩托罗拉刀锋系列V3、V8、V9、V10、razr5G

-

2025-10-18 06:00:48

-

- 王思聪的“连环情史”,和他爱过的12个姑娘

-

2025-10-17 02:11:50

-

- 上海,一个被称为魔都的地方,感受两日游的快乐

-

2025-10-17 02:09:36

-

- 当今世界上正在闹独立的地区:萨哈(雅库特)共和国

-

2025-10-17 02:07:21

-

- 新中国十大悍匪之一袭击军警制造17人的血案,中国刑侦一号案

-

2025-10-17 02:05:06

-

- 成都地下砂舞厅,一位 80 岁老人用10元唤醒欲望

-

2025-10-17 02:02:51

-

- 为什么唯独河北省被称为燕赵大地

-

2025-10-17 02:00:36

王者荣耀西施卧床去掉所有服装图片西施卧床去掉所有衣服的样子

王者荣耀西施卧床去掉所有服装图片西施卧床去掉所有衣服的样子 好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

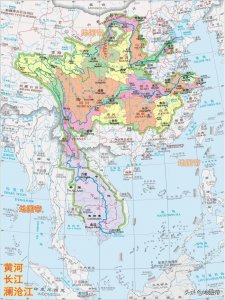

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国