死字旗:伤时拭血,死后裹身,一面旗帜,道尽中国军队的悲壮豪情

死字旗:伤时拭血,死后裹身,一面旗帜,道尽中国军队的悲壮豪情

电视剧《壮士出川》在它最悲壮的大结局部分让我们看到这样的一个场景:在日军猛烈的炮火攻击之下,川军靳继忠部几乎全军覆没,但他们却在这时把一面写有一个大大的“死”字旗插上城头,而为护住这面旗帜不倒,一个接一个的川军官兵冲到旗帜下,最后师长靳继忠也死于这面旗帜之下,表现出了中国军人最为悲壮豪情的一面。那么中国近代历史上真有这样一面旗帜吗?这面旗帜的背后又有着怎样的故事呢?

电视剧《壮士出川》大结局中川军师长靳继忠“护旗”剧照

首先,我要说的是,在中国近代的抗日过程中,的的确确曾有过这样一面旗帜,而它的背后还有一个感天动地的故事。

话说1937年七七“卢沟桥事变”以后,日军连他原来最起码的伪装也顾不上了,开始全面进攻中国,先后进攻我国北平(也就是现在的北京)、上海、广州等各大城市,并扬言要在三个月之内灭亡中国。面对如此深重的危机,中华民族和中国人民再也坐不住了,全国上下“一致抗日、救亡图存”的口号喊得震天响。就连一向对日采取妥协退让政策的国民党总裁蒋介石也转变态度,接受中共主张,摒弃前嫌,与中国共产党再次合作,形成抗日民族统一战线,并发出抗日宣言,号召国内军民一起抵抗日军。

在这种情况之下,全国各地军阀也都迅速团结起来,他们放下以前的恩怨情仇,听从国民政府的号令,一致对外。一直处于混战的川军虽然没有直接受到日军威胁,但在国家和民族危机面前,他们也显示出了超前的团结,并集结部队准备开赴前线抗敌。

穿着草鞋训练中的川军

受中国传统爱国思想和政府抗日宣传的影响,四川的青年才俊也都纷纷报名参军。当时年仅20出头的曲山场青年教师王建堂,和当时许多的热血青年一样,面对日寇的进攻寝食难安,他邀集几个志同道合的年轻人一起,决心参军报国,很快,他们就集齐了一百多人。他们一起扯着“川西北青年请缨杀敌”的大旗,向县政府请愿出征抗日,并很快得到了批准。

1937年秋,在安县各界群众为出征队伍召开欢送大会、队伍即将出征之际,王建堂的父亲王者诚给大会现场送来一面白色旗帜,旗帜上书写着一个大大的“死”字。参会的众人对此都感到非常好奇,王建堂也是一脸惊讶。

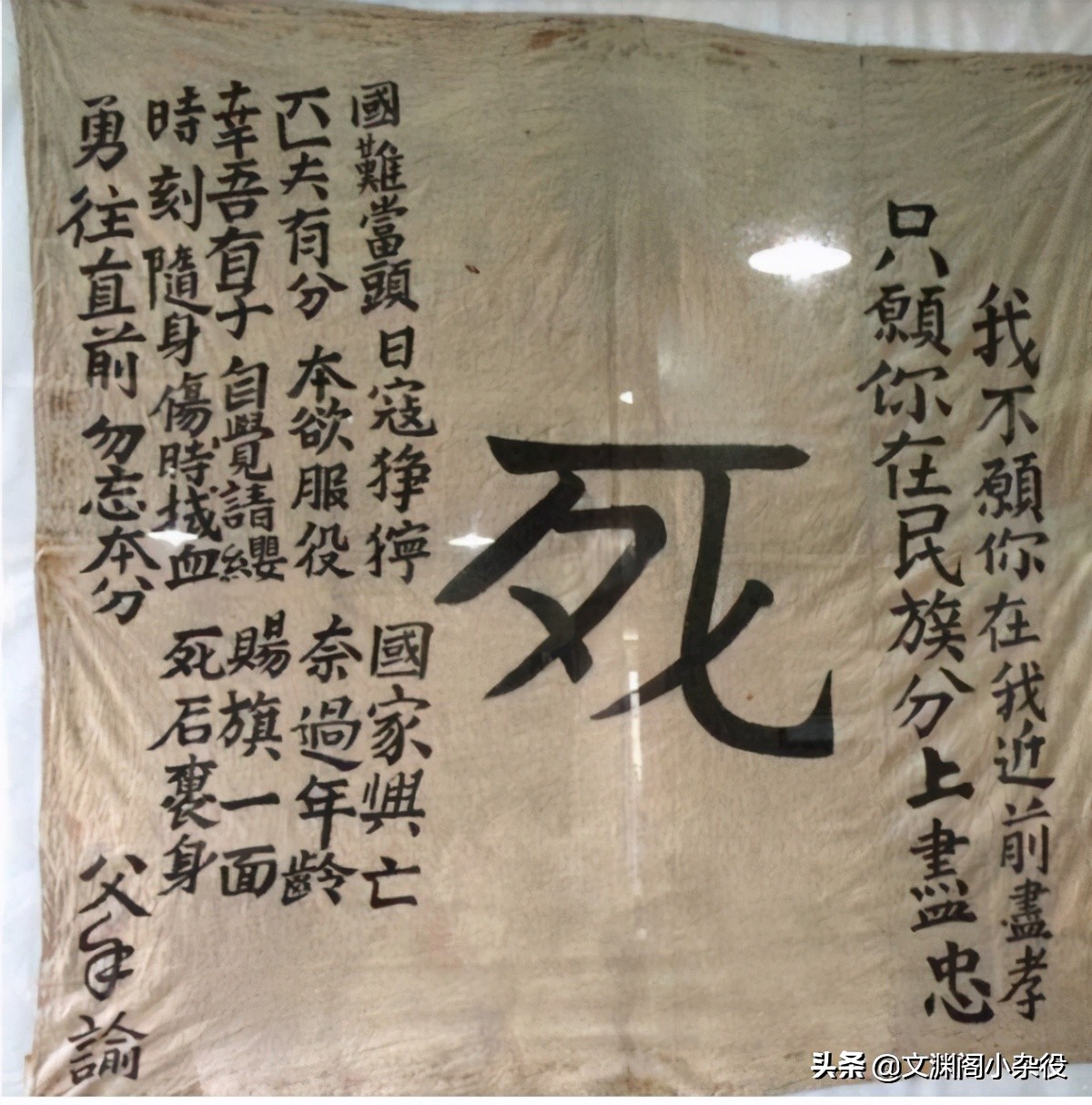

王父赠旗图

在人们的好奇和惊讶的目光之中,县长成云章打开旗帜,只见旗帜的右边写着“我不愿你在近前尽孝,只愿你在民族分上尽忠”, 左边写着“国难当头,日寇狰狞。国家兴亡,匹夫有责。本欲服役,奈过年龄。幸吾有子,自觉请缨。赐旗一面,时刻随身。伤时拭血,死后裹尸。勇往直前,勿忘本分。”旗帜上虽短短数语,却道尽了我国军人在面对国家危亡之际视死如归的悲壮豪情。

当县长当着大家的面大声读出这些话时,现场群众顿时群情激奋,响起雷鸣般的掌声,并大声叫好。这面旗帜的作者王者诚事先并没有把这件事告诉王建堂,这面旗帜是在王建堂走后连夜制好并叫人带到县城请县长当面转赠的。台下掌声雷动,即为这位有着拳拳爱国之心的老父,也为他视死如归的儿郎。

现收藏于中国人民抗日纪念馆内的“死字旗”

不久之后,这件事被成都的《新新日报》以“模范父亲”为题报道出来,一时间四川乃至全国各地都知道了“死字旗”的故事,听到这个故事的人无不振奋。受这件事的鼓舞,全国各地的本就高涨的抗日热情持续升温,大家更加积极地报名参军和捐献物资支援前线将士。

王建堂本人在此之后也迅速成为国民军队中的一员,并前往前线抗击日寇。王建堂果然不负众望,在大大小小的数次战役之中屡立战功,多次受到部队嘉奖。1940年,四川省军管区还曾为王家送来一块“父义子忠”的匾额,以褒扬他们的“精忠报国”,一时传为佳话。

后来,王建堂在辗转作战中意外将“死字旗”遗失。新中国成立以后,有关部门在听说了这件事以后很是重视,他们找到王建堂本人,并在20世纪80年代根据王建堂的记忆复制了一面新的“死字旗”。现在它静静地躺在中国人民抗日战争纪念馆的展厅里,以供后人学习瞻仰。

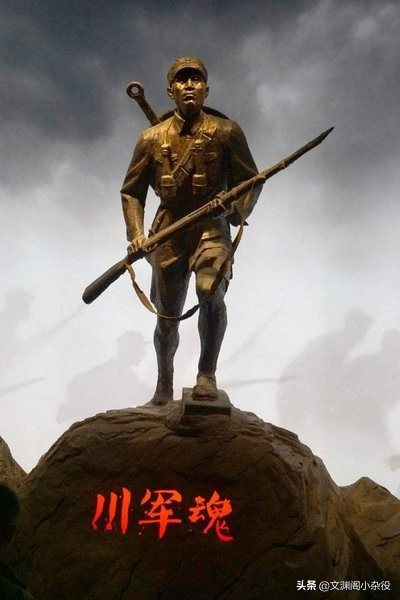

雕像“川军魂”

如今,战争的硝烟虽然早已远去,但这面旗帜今天依然能给予我们力量,他见证了中华儿女亘古不变的爱国情怀,展现了中国军人视死如归的悲壮豪情,正是因为有了这种精神,中华民族才能长久不衰,并且越发强大!

-

- 网警提醒:“牙签弩”风靡学生圈?危险!一定要让孩子远离!

-

2025-10-19 10:44:24

-

- 石虎残暴不仁祸及子孙,他的13个儿子是怎么死的?

-

2025-10-19 10:42:09

-

- 金台寺和普陀寺,哪个寺庙最灵验呢?

-

2025-10-19 10:39:54

-

- 告诉你一个坏消息:2025“拆迁潮”终于来了?这5类房子或拆迁

-

2025-10-19 04:06:30

-

- 邱意浓身材圆润有度,更是生了一张雪肤玉貌,简直让人移不开眼

-

2025-10-19 04:04:15

-

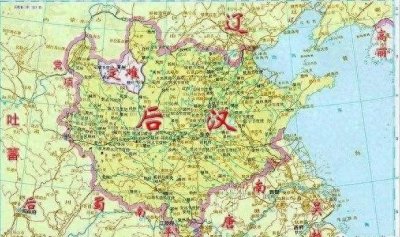

- 王朝之殇:生于不义死于耻辱的短命王朝—后汉

-

2025-10-19 04:02:01

-

- 9位眉目含情“桃花眼”女星,顾盼之间皆风情,美得让人移不开眼

-

2025-10-19 03:59:46

-

- 广州多区24日下冰雹,预警“跑”在冰雹落地前

-

2025-10-19 03:57:31

-

- 南宁旅游必去十大景点

-

2025-10-19 03:55:16

-

- 小县城轻创业,爆赚的15个生意

-

2025-10-19 03:53:01

-

- 单田芳,评书大师的成就有哪些?你知道吗?

-

2025-10-19 03:50:47

-

- 永嘉麦饼“火”了!公路上的永嘉麦饼是网红美食,也是游子乡愁

-

2025-10-19 03:48:32

-

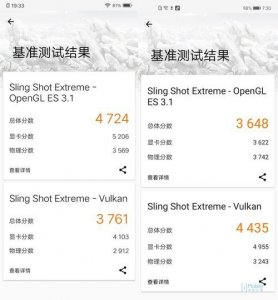

- 麒麟980对比骁龙845谁更好 骁龙845与麒麟980性能评测

-

2025-10-19 03:46:17

-

- 古代雅士除夕守岁的情与韵

-

2025-10-18 22:03:30

-

- 1979年越南战败后,黎笋要求中国边线北移100公里,杨得志:打!

-

2025-10-18 22:01:15

-

- 聚焦|安东尼-本内特 戏剧性的NBA职业生涯 从选秀状元到无球可打

-

2025-10-18 21:59:00

-

- 女排冠军颜妮,一个紧攥胜利金钥匙的强人

-

2025-10-18 21:56:45

-

- 漫谈中国鞋史系列篇之十六——寻根求源说弓鞋

-

2025-10-18 21:54:31

-

- 韩娱乱象!张紫妍被潜后自尽,被爆陪四位财阀身体几乎瘫痪?

-

2025-10-18 21:52:16

-

- 紫石英号事件:我军伤亡大于英军,为何还被称为伟大的胜利?

-

2025-10-18 21:50:01

王者荣耀西施卧床去掉所有服装图片西施卧床去掉所有衣服的样子

王者荣耀西施卧床去掉所有服装图片西施卧床去掉所有衣服的样子 好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画)

好听的复姓名字(古风复姓起名如诗如画) 印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素)

印度人的平均寿命是多少(影响印度人寿命的因素) 皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片)

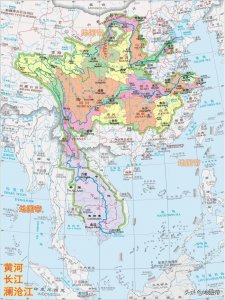

皮尔卡丹商标logo(皮尔卡丹正品标志图片) 湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家)

湄公河在哪里(湄公河流经哪六个国家) 马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频)

马云儿子之死真相图揭秘(马云儿子之死真相图揭秘视频) “大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人

“大器晚成典型”张嘉益的艰辛奋斗史,和他背后重要的2个女人 杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成)

杨受成和向华强(谢霆锋的老板杨受成) 王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色

王心凌MV《言不由衷》上线 褪去甜心形象 挑战全新角色 揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国

揭秘《鬼吹灯》中的精绝古国